【专题评论】就业中的“名校情结”

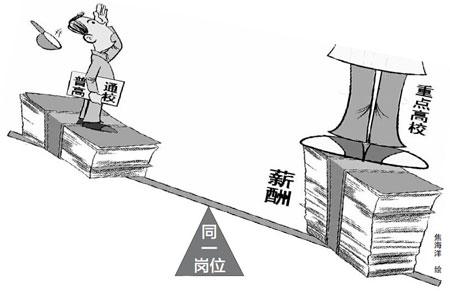

前不久,一名标注为“江苏省大丰市人民政府办公室官方微博”的微博用户发布:深圳一家国家级高新技术企业,在招聘专场招聘技术类应届生,薪资标准“看院校”:“普通院校5000元,重点院校6000元,211工程院校7000元,985工程院校8000元,清华、北大、电子科大9000元。”这种在就业过程中遇到的“明码标价”现象屡见不鲜。

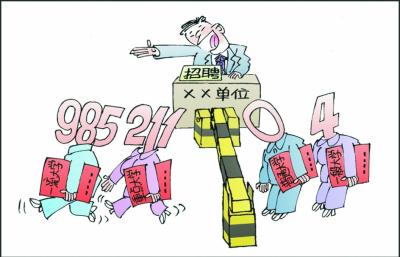

应该说这种“名校情结”在职场中表现的最为淋漓尽致。在就业市场上,“985”、“211”工程高校毕业生求职更为容易已经成为一个不争的事实。面对诸多的求职者,用人单位用于筛选合适人选的最低标准便是:是否为“985”、“211”工程高校毕业。在满足这一标准的前提下,再进行下一轮的筛选。能力再突出的非“985”、“211”工程高校毕业的求职者,往往在第一轮“名校光环”中便败下阵来。对于幸存的“985”、“211”工程高校毕业的求职者的下一轮筛选中,本科阶段为非“985”、“211”工程高校毕业得求职者将会被淘汰。因此,在职场中流传着这样的一句话,“3个985,求职不受苦;3个211,应聘都有招。”

然而这对很多普通大学的学生来讲并不公平。虽然211、985高校的生源质量、师资水平、教学水准整体上要优于一般大学,但是不能否认大学生存在个体差异,普通大学也有优秀生的出现。所以有很多人对于此都执以“普通大学一样有英才,重点大学也难免有庸才”、“只看院校不看能力,只看出身不管素质”等质疑和批判。名校不一定出人才,企业根据学校"级别"定薪是一种带有歧视性的做法。

我认为,社会公平首先应是机会公平。在就业领域,名牌大学不应成为求职者的准入限制,目前还没有充分证据表明非211高校毕业生不能胜任哪些工作。所以用“院校门槛”来区别对待211和非211高校毕业生过于简单粗暴,实际上也剥夺了绝大多数毕业生参与公平竞争的机会。一个大学的排位不应该根据是否拥有这个"光环",而应该根据学科进行排位,这样才是有意义的。

在高考、考研、求职过程中,无处不在的“名校情结”已经成为时下一大普遍现象。“985”、“211”工程存废与否,这种“名校情结”都会存在。“985”、“211”工程存在的情况下,“名校情结”中所谓的“名校”便是“985”、“211”工程高校。一旦“985”、“211”工程被废除,“名校情结”中所谓的“名校”同样会有“985”、“211”工程高校的影子。“985”、“211”工程的存在对于高校的发展或许不利,但是其在考生的升学规划和职业规划中却起着至关重要的作用。

?

??? ???

???

?

本文标签: